从军营到课堂:不变的是精神

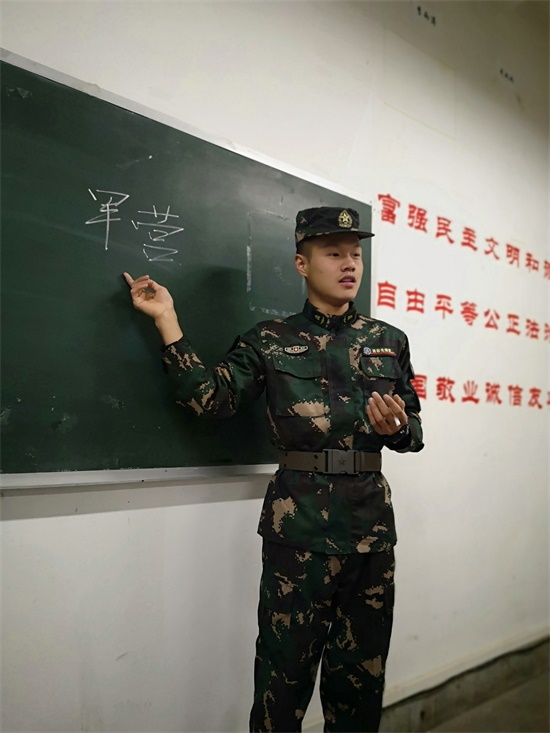

“2017年除夕夜,站在哨位上,我看着周围的高楼灯火通明,张灯结彩。那一刻,突然意识到当兵的意义,就是守卫方寸大小的哨位,保卫万家灯火的温暖。”在西北师范大学2018级新生军事理论课上,在籍退伍大学生、传媒学院大三学生王聪给同学们分享着自己的军旅感悟。

“军人”,曾是他们共有的标签。今天,“老师”,是他们的新身份。美术学院侯梓腾、传媒学院王聪、文学院刘岩、教育学院杨亚洁、美术学院孙嘉林、地理与环境科学学院陶天民……西北师大把在籍退伍的32名大学生组织起来,在新生军事理论课程上开展“一对一、面对面”的特殊教学活动,使在校生对绿色军营有了深入了解,在青年学子中形成了关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的良好氛围。

仅2018年,该校就有40名同学光荣入伍,其中女生8名。

军营是个大熔炉、大学校

“穿上这身军装,我就是一名军人。”迷彩装着在身,全新的考验也随之而来。“军人不懂退缩,更不会退缩。”面对苦与累,王聪没有退缩过。步入军营后,他担任了中队文书一职,负责起草各类文件、报告;制定各类方案、计划;记录各类会议等等。基本上,所有和文字沾边的,都是他的工作职责。从不会做到会再到做得出色,在中队党支部的领导下,他完成了各季度的考核和年终工作总结的材料,所在中队也连续被评为支队的先进标兵中队。“两年军旅生活的历练,为我今天的学习、工作注入了强大持久的精神动力。如今,看着珍藏的已经褪色的军装,仍感到无比骄傲。”

对于曾服役于西藏军区的刘岩来说,高原反应是初到部队的他“最感到难受的”。藏区海拔高、空气稀薄、紫外线强,且全年气温偏低,冬季平均气温更是维持在0℃上下。他坦言,“刚到西藏的头几天有令人窒息的感觉,氧气很少。”经过连续不断的高原适应性训练,这个在平原长大的士兵终于克服了“高反”。

时间使刘岩适应了高原,也教他懂得了为人的谦卑。作为大学生参军的他发现新兵班长和自己是同龄人,内心感到不平衡,“凭什么一样年龄的人来当我的班长。”而这些不适应在岁月的摸爬滚打、出生入死后,都被一一磨平:“我们之间只有同一个身份,那就是‘军人’”。

“我觉得军营生活带给我的是感动,是情谊,是坚韧。”回忆起军旅生涯,孙嘉林也陷入了沉思。他还记得,在退伍欢送仪式上,最残忍的就是卸军衔。看着一个个昔日严厉的老班长、老战友在偷偷流眼泪时,大家早已泣不成声:“那一晚,所有的战友都没有一丝睡意,大家谈天说地,用一整夜的时间来回味这最美的两年时光。次日阳光升起的时候,却再也做不到谈笑风生,只能一个个哽咽着相互拥抱,告别……”

对于陶天民而言,两年的军旅生涯,是“一生宝贵财富”。“我实现了身体和精神上的双重蜕变。我的指导员对我说,当兵后方能懂得父母的不容易,部队的教育要求团结一致,更要求单兵作战的能力,很多事情在独立完成的时候,才能理解父母朋友的不容易。现在,我会经常告诉学弟学妹们:要学会孝敬父母,有空多打打电话,回家多做家务;要珍惜身边的朋友,珍惜大家的情谊。”

“我无法想象假如人生中没有这两年的军旅生涯,我的生活是怎样的”侯梓腾说。“我在军队中收获到的不仅仅是办事效率、工作标准、体能技能方面的提升,最重要的是思想态度上的转变,使我敢于担当、不惧艰辛,自信自强、坚持不懈,时刻能以一名军人的标准严格要求自己,对自己今后的人生道路有了明晰的规划。”

一朝是兵,一生向前

两年的峥嵘岁月,是他们心心念念十几年才追逐来的结果,这条逐梦之路,也曾充满犹豫、挑战。

“顺利通过体检和政审后,很多朋友劝我别去,他们觉得我肯定受不了苦。”朋友的极力劝解,没有改变王聪的心志。“一切都是未知数,只有自己去了才知道那里到底是什么样子,不去我肯定会后悔。”2015年9月16日,王聪踏上了前往部队的列车。

孙嘉林曾是个体重200多斤的“胖子”,为了能通过体检,他下定决心减肥。他不想因为体重被刷下来,“因为当兵真的是我的梦想。”实践证明,他成功地改变了自己。

如果你问:“当兵有什么意义?”

王聪告诉你,“军人这个职业,是我无悔的选择和追求,在最美的年华来到军旅,把自己献给了火热的军营,尽情地放飞自己的梦想。可以说,军旅的意义不在于部队本身,而在于每一个个体与部队的关系,这凝结着战友们的情感和信仰,我们在军旅中找到了不计个人得失,而为之不懈付出的源泉与动力。”

杨亚洁说,军营让她有了更强大的内心去面对胜败。“两年光阴匆匆流逝,它带走了我的青春,褪去了我脸上的稚嫩,使我告别了年少轻狂的岁月。曾在训练场上汗流浃背,磨练毅力激扬斗志;曾在文体活动中展现自我,舞台上尽情演绎。蜕变的过程异常艰难,有汗水和泪水,亦有鲜花和掌声,两年里,让我学会了面对成功时的胜不骄,面对困难时的败不馁。”

“当你从最初的体侧一千米的不合格到顺利完成军营五公里的拉练时,你为自己感到由衷的自豪;当你手握钢枪去维护人民的利益时,你从心底为自己感到骄傲;当你站在国界线上去守护祖国母亲时,你感受到的是无比荣光。”侯梓腾说。

刘岩告诉记者:“两年的部队生活让我比同龄人晚两年毕业,晚两年工作。可是也就是这两年的青春,让我收获了人世间最真挚的情谊——战友情,让我懂得了什么是理想信念、责任担当和家国情怀。”

让橄榄绿在校园里生长

近年来,西北师大为进一步增强学生的国防观念,激发学生的爱国主义热情,对军事理论课的授课形式进行了改革创新,在传统授课形式的基础上,邀请大学生“退伍军人”走进课堂,以自己的亲身经历为大家现身说法,在圆满完成教学任务的同时,使在校生们受到军事理论和心理震撼的双重洗礼,真正使军事理论课成为学生素质教育的前沿阵地,国防观念和国家安全意识教育的主流阵地,征兵动员宣讲的宣传阵地。

“以前,在课堂上听老师讲军事理论,看影视作品。课后对国防和军队的概念还是很抽象的。”王聪回忆起大一军事理论课时说。当学校要开展“一对一,面对面”军事理论课计划制定后,王聪等一批“退伍军人”非常激动,2018级的新生更是“热血沸腾”。

“你们是中国最帅的人。”2018级法学院的杜红娟毫无保留地袒露了心声。“逢年过节我们都可以和家人团聚,而你们还要站岗,坚守自己的岗位,每年只有20多天的假期,对于义务兵而言,两年见不到家人。感谢你们的付出,向中国军人致敬。”

“哪有什么岁月静好,不过是有人为我们负重前行。”课后,2018级教育技术学院白玉堂说他真正体会到了这句话的内涵。

“对绿色军营更加多了一份向往和热爱!”2018级文学院的张宏治从小立志成为一名军人,因视力问题未能如愿考上军校。在听完退伍军人的分享后,他说愿自己像刘岩那样“如同高原上的一块碑,屹立在边疆。”新的一年,他准备去完成视力矫正手术,为应征入伍做准备。

从逐梦到圆梦,从军营到课堂,不变的是精神:时刻以一名军人的标准严格要求自己,时刻践行“知术欲圆,行旨须直”的校训。

退伍不退志,他们将肩负军人的荣耀与责任,在复学读书期间继续展示榜样的力量。

(编辑:李华伟)