旧文科楼最后的身影。

拍照留念。

校园葱茏、书声琅琅,大学校园留在每个人心中的,都是一段最美好的岁月。那里,流淌的是青春记忆,镌刻的是单纯过往。

西北师范大学作为一所百年老校,留存着许多时光的痕迹,屹立于校园60多年的“旧文科楼”里,一代代学子在这儿畅谈梦想、飞扬青春,烙上学校的人文印记。而今,这座建筑因为年久失修,正在拆除。

消息传出,引发了许多师大学子的感念怀旧之情。他们或写诗、写文,或携伴前往,返身回望,再与流光握手、再向母校致敬。

人生若只如初见 同窗雕栏旧时愿

3月25日早上,翟石竹和大学同学李倩约好,一起早早来到了西北师范大学。毕业整10年了,她们时不时还会到母校再去看看,这一次,是专程来看旧文科楼最后一眼。

翟石竹是从微信朋友圈里看到这栋老楼马上要拆了,忽然之间,往事就像电影镜头在眼前闪过,那些教室里上课、操场上跑步、宿舍里嬉闹的画面,虽然时隔久远,依然清晰。

她决定再去旧文科楼看看,把这个想法和同在兰州的舍友李倩一说,对方也正有此念。两人约了一个空闲的时间,一个从西固、一个从城关,相约而来。与同学一起来,更能感同身受吧。

从古朴方正的大门进入,左转到东、西操场中间的林荫道上,两边的松树、云杉绿意盎然,黄色的迎春花、红色的榆叶梅簇拥绽放,初春的气息扑面而来。两人感叹,师大的春总是来得格外早些,市区里还没有这么浓郁的绿意。

左转到校园主道上,再往右边稍拐弯,很快就到了旧文科楼。旧文科楼上的古典砖雕依然精美,灯基精致,整栋楼已经被塑料布围了一圈,大门紧锁,透过玻璃看到,里面已经空空荡荡,再无过去师生上课的景象。

10多年前,在这里上课时,旧文科楼已经很旧了,教室宽大,夏天最是凉爽。同学们当时打趣“这里自带空调功能”,教古汉语课的老教授悠悠地教导大家“心静自然凉,多读读古诗最好”。

这里的书桌、板凳也比别的教学楼更旧些。木质的桌子上,偶尔留有学长们钢笔刻录的痕迹,有歌词、诗句,还有课本里的要点。最边上的101大阶梯教室里,是韩兰和同学常常来上自习的地方,偶尔两个班一起在这里上课也绰绰有余。

这栋旧文科楼建成于1954年,砖混结构,苏式风格,楼梯宽大、窗户宽阔。上世纪80年代,在对面又修建了一幢9层的新楼,因为里面住进去了时髦洋气的外语系,被大家叫做新文科楼。而住着浅吟低唱的中文系、博古论今的历史系和学贯中西的教育系的文科楼,自然而然地就被叫做旧文科楼了。

后来,学校以教学楼的修建时间为序,重新命名楼宇,文科楼又被叫做教学2号楼。而上世纪毕业的校友,还是喜欢叫它旧文科楼。

60多年的栉风沐雨,这栋老楼因为年久失修被鉴定为危楼,无法修复。在甘肃省土木工程科学院2013年出具的鉴定报告上写明“该楼地基处理厚度及上部结构抗震措施不满足规范要求,轴墙体由不均匀沉降引起的局部倾斜值已超出国家规范允许的倾斜值要求,属于有重大安全隐患的高危建筑,建议拆除”。

终于,在封存闲置了三年后,旧文科楼要在这个初春季节拆除了。

这个消息,像滴入湖面的一滴水珠,在互联网的世界里泛开层层涟漪,不断扩散。全国各地师大学子的朋友圈,被旧文科楼刷屏了。于是,怀念的文章、诗歌接踵而来。

在网上流传最广的一篇文章《有一种青葱记忆,叫旧文科楼》里,一位毕业近20年的校友这样写道:“大概,旧的东西,总是承载着记忆,总是埋藏着故事,总是让我们想起不可返回、无限怀念的青葱岁月,总是让我们想起越埋越深、愈发清晰的青春。”

也因为,它是旧文科楼,在这里走出的都是文科生,诗歌、文章成为他们承载情感的表达方式之一。

胡桃夕照银杏雨 当时只道是寻常

在旧文科楼门口,翟石竹和李倩遇到了好几位校友,大家虽不相识,但内心却有着同样的感念。她们和韩兰、魏静请对方互相帮忙拍照、合影。

韩兰、魏静也是大学同学、舍友,只不过,她们已经毕业30多年了,比翟石竹高出20多级。前一天,在平凉工作的魏静来兰州出差,韩兰就提前和她约好,一起再来校园走走,看看即将拆除的旧文科楼。

四人互相帮忙拍照,也谈起各自的大学生活。韩兰是1980年考入西北师大政治系的,那时候,翟石竹和李倩还没出生。18岁的韩兰来到学校,坐在旧文科楼3楼的教室里,看着身边57个同学,只有11个女生。

他们白天在旧文科楼上课,晚上7点半又准时来上自习。

韩兰想起那些在这里给自己上过课的老师,讲授《西方哲学史》的张学军老师知识渊博,讲课诙谐幽默,出口成章,自己喜欢听他的课,考了96分,也是她读大学时考得最好的一门课程;陈贵言老师讲《反杜林论》时妙语连珠;讲《中共党史》课的王述维老师虽然地方口音有点重,但深入浅出、娓娓道来。

让韩兰印象深刻的还有讲授《法学概论》的吴文翰老师,以案说法,将枯燥的法学用一个个案例解释讲述,通俗易懂,同学们都爱听极了。“那时候没有电脑,老师手写的教案非常认真,下课同学有时借来传阅、抄录。” 如今,这些老先生有些已经作古,有些仍然健在。

与同学们的情谊,更让韩兰唏嘘不已,一位民勤的同学,每次暑假回来,长途跋涉带来两三个西瓜和几个烙饼,切开分给大家,也让韩兰第一次尝到了“西瓜泡馍馍”的美味。

每隔5年,韩兰的同学们都会“大聚”一次,韩兰时常将大学毕业照和毕业10年、20年、30年的同学们返校聚会的照片拿出来看看。当年青春年少的他们,如今都已迈入知天命之年,时光留在他们的脸上,沧桑刻在每个人的心里。

当青春变成照片,当照片变成回忆,再轻轻唱起“我的校园在黄河岸上”的校歌时,内心深处涌动的是旧时的美好记忆。

翟石竹和李倩也想起曾给自己讲过课的老师们。一位讲述《中国文化概论》课的教师,讲课有意思。期末考试时,班里几个同学挂了科,第二学期开学第一节课,他给同学们道歉,说因为自己教得不好,才让学生挂了科,这次努力会教好。

几人转转看看,拍了许多照片。楼后,那棵师大最古老的核桃树依然虬枝横斜、新芽初露。在修建文科楼时,这棵老核桃树被留了下来。

核桃树下,是几代“文青”最爱聚集的地方。许多学子为它写下诗篇,秦效忠《十里店忆往》中写道:“佳木西墙外,胡桃擎碧盖,花开众鲜知,果绿皆盼睐。”

何来《我的大学》之一《胡桃树》则最能表达这棵古核桃树的神韵与精神品质。“这里有棵胡桃树,默默低垂着叶枝。是它用一万颗绿色的心,悄悄分担着我的沉思……”

这里的每一处景致,仿佛都有了文化的印记,代代回响。

近来常说当年事 故景长在水长东

已经搬到新楼上工作的赵逵夫老先生,大半生时间在旧文科楼上度过。他1963年从西和县考入西北师大,第一次集体活动是全班一起打扫102教室的卫生,这也是他所在的中文系甲班的固定教室。

刚上大一时,他常常看大三、大四的学长们在校园里、楼道里大声背诵诗歌。图书馆门前的一大片玫瑰花前,常常有同学伴着花香读书。旧文科楼最上面,曾是图书馆文科分馆,有阅览室、借阅室。在那里,赵逵夫读完了《诗经》、《楚辞》、《古文观止》、《矛盾文集》、《鲁迅全集》。

当时学习氛围极其浓厚,1963年秋季,著名翻译家李健吾先生到西北师大讲学,大礼堂挤得满满当当,和如今的娱乐明星到校园一样引起沸腾。同学们早上听李先生讲莫里哀、莎士比亚的戏剧,下午就到阅览室看书学习。

101教室彻夜亮灯,供学生们学习。赵逵夫常常从这里学到凌晨,也有不少人和他一起,有时候一个人走出来,就关了灯。

那时,旧文科楼两面还有阳台,从中间可以爬到顶楼上,也是当时比较高的建筑了。心情不好时,年轻的赵逵夫就爬到楼顶上,看看星空,感觉豁然开朗。

文革期间,看着一些尊敬的教师受到批斗,他站在这里很久,望着浩瀚的星辰,感到人生的渺小,想想社会总会发展,如同灿烂星河,有明有暗,心中的块垒也总能得到慰藉,慢慢散去。

那些尊敬的老师大多已经作古,但赵逵夫依然记得他们讲课的情形:李端揆老师严谨认真;沈心芜老师虽然年龄大些,但讲课激情澎湃,很受学生欢迎;杨思仲讲授的《列宁与托尔斯泰》选修课也是场场满员;讲外国文学的尤炳圻日语、英语都非常棒……

1979年,已经当了多年中学老师的赵逵夫又考入西北师大读硕士研究生,继续在旧文科楼学习。1982年毕业留校任教,之后当中文系主任、文学院院长,在这里继续办公、讲课,完成了“从课桌到讲台”的转变。迈入新世纪,文学院从旧文科楼搬到了田家炳书院。

50多年过去了,74岁的赵逵夫老先生对核桃树下的诵读、旧文科楼上的课堂记忆犹新。如同翟石竹、李倩还记得他当年的“七夕节的历史”讲座一样。

后人念前人,前人复念前人,文化在一代代学子中传承,一样的青春,张扬着不同的笑脸,挥洒在不同的时代。

这里,曾走出过国内先秦文学研究领域知名学者赵逵夫、北京大学元培学院院长朱庆之、清华大学博士生导师解志熙等专家学者,也走出过著名作家、诗人、鲁迅文学奖获得者叶舟,知名作家、西北师大传媒学院院长徐兆寿,知名作家、记者柴春芽,内蒙古作家协会副主席董培勤,写出《西北偏北》的著名诗人张子选,著名乐评人颜峻……

而今, 曾作为无数人毕业照背景的行政楼将拆除后原样重建,让无数文青们留恋的旧文科楼也将拆除,因为建筑密度过高,不再重建。

这里,将建成新的主题广场,保留核桃树及周围的小竹林等,并计划将旧文科楼的浮雕等特色遗迹保留下来,作为广场上永远的时间印记。

永恒的,是时间、记忆,和百年的文化血脉。

再见,旧文科楼,再见,青春。

来源:《兰州晨报》2016年4月7日 文/ 魏娟 实习生罗婷 周红杰 图/ 党运

原文链接:http://www.lzcbnews.com/html/2016-04/07/content_368181.htm?from=singlemessage&isappinstalled=1

【兰州晨报】西北师大诚邀各界校友 设计旧文科楼原址绿地广场

公开征集建设方案,使其具有回味记忆、文化展示等功能

近日,西北师范大学学生会发布了该校旧文科楼原址绿地广场建设方案意见征求公告。学校决定在校本部旧文科楼原址打造绿地广场,保留旧文科楼中具有历史价值和情感价值的部分建筑进行二次设计。并面向全校广大师生、社会各界校友征集建设方案。

为满足广大师生提出的对校本部“降容积、增绿地、提品质”的需求,学校决定在校本部旧文科楼原址打造绿地广场,彰显生态校园、数字校园、文化校园的名校魅力。结合师生们的意见,绿地广场将以旧文科楼地基布局为主线,综合利用原有景观、周围绿地,保留旧文科楼中具有历史价值和情感价值的部分建筑,并进行二次设计和利用,使其具有回味记忆、文化展示、互动交流的新功能。通过碑刻、雕塑、题记等方式,以文字、图像、造型等元素,展现百年师大深厚的人文底蕴。同时,还将通过“二维码+微信扫码”的互动技术,珍存广大校友关于旧文科楼记忆的文字和影像作品,凸显以人为本、记忆永恒的人文情怀。

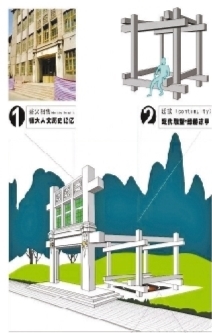

目前,该校美术学院师生已经设计出两套方案进行展示,同时,学校继续欢迎各界提出设计思路和意见。

设计方案

1.西北师范大学美术学院 张学忠

①入口景观:保留旧文科楼一层、二层正立面(文科楼最初为两层)。

②绿茵凉亭:对旧文科楼室内梁柱框架进行再次设计组合,使其演变成为具备休憩、交流等功能的现代极简主义雕塑兼凉亭。

③水景喷泉:以东西方人文经典名句+太极循环流动图为设计思路,以汉白玉、黑色石材、红色石材为建筑原料,镌刻诗经、离骚、荷马史诗、理想国等中外经典名句,打造人文日新、内涵丰富的主题水景。

④整体形象:三个部分相互连接依托,整体造型类似于中国古建中的牌楼,使绿地广场承载着广大校友珍存记忆、眷恋母校的珍贵情感,也成为学校新的一处人文景观。

2.西北师范大学美术学院 马仿明

①入口景观:保留旧文科楼正面一层、二层立面及其上原有的门楣、浮雕、门框等装饰物。

②门厅楼梯:保留旧文科楼原有门厅主楼梯,打造小型观景平台,篆刻西北师范大学校训、旧文科楼赋等文化内容。

③户外讲堂:保留旧文科楼原101教室,通过改造使之成为兼具开放讲堂、学习思考、师生研讨的多功能空间。

④西侧廊柱:保留旧文科楼西侧教室梁柱框架,篆刻校友诗歌文赋;增建凉椅、围栏等设施,打造具有交流分享功能的人文景观。

⑤人行步道:保留旧文科楼一楼走廊路面,通过与原有墙基的综合设计,将其打造成绿地广场人行步道。

来源《兰州晨报》2016年4月7日 记者魏娟 实习生罗婷

原文链接:http://www.lzcbnews.com/html/2016-04/07/content_368099.htm?from=singlemessage&isappinstalled=1