近日,地理与环境科学学院曹建军团队在青藏高原草地管理与碳循环研究方向取得重要突破,研究成果以“Mechanisms of Grassland Management Impacts on Soil Carbon Mineralization”为题发表于《Earth's Future》期刊。该期刊由美国地球物理学会(AGU)主办,聚焦地球系统与人类活动交互关系研究,是环境变化与可持续发展领域具有重要国际影响力的学术期刊。

青藏高原作为世界第三极,不仅是中国重要的生态安全屏障,更是全球气候变化的敏感区与放大器。其广袤的草地生态系统具有显著的碳汇功能,是我国实现双碳战略目标的关键生态空间。然而,近年来多样化的人类活动(如过度放牧、人工草地建设等)对土壤碳动态产生了深远影响,但其作用机制尚不明晰,亟待深入研究。

研究团队在青藏高原东北缘选取了四种典型草地管理方式:季节性放牧草地(SGG)、连续放牧草地(CGG)、多年生人工垂穗披碱草草地(PEG)和一年生人工燕麦草地(AAG)。通过为期147天的室内培养实验,结合土壤理化性质、微生物多样性、碳降解功能基因和结构方程模型等,系统揭示了不同管理方式对0-0.30m土壤剖面碳矿化的影响机制。

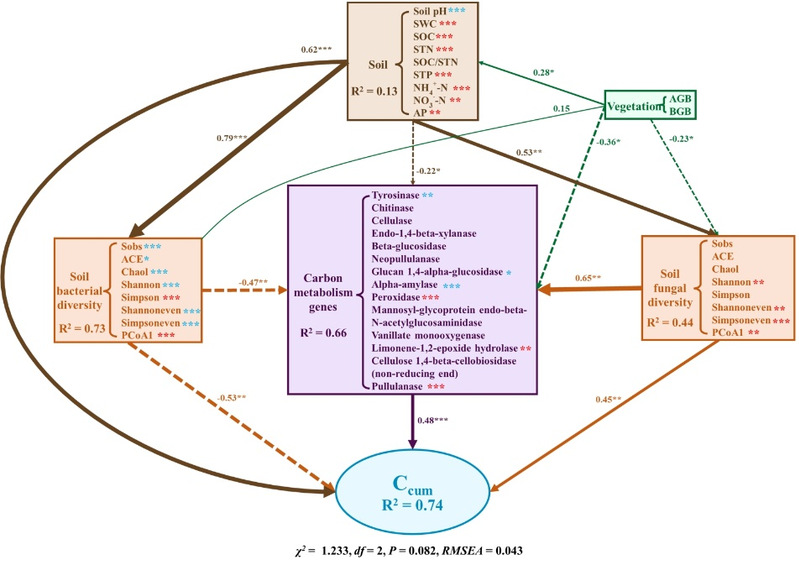

结果显示:不同草地管理方式对青藏高原高寒草地土壤碳矿化过程产生了显著影响,且表现出明显的垂直分异特征。表层土壤(0–0.15m)中,SGG的累积碳矿化量最高(2993.32 mg CO2-C kg−1),是AAG的1.5倍;深层土壤(0.15–0.30m)中,CGG的累积碳矿化量最大(2355.18 mg CO2-C kg−1),比PEG高50%。多因子分析显示,土壤理化特性、碳降解功能基因和真菌多样性共同解释了74%的碳矿化变异,其中土壤性质是最主要的直接驱动因子(路径系数=0.62)(如图1)。值得关注的是,细菌多样性与累积碳矿化量的负相关关系,这暗示微生物残体积累和矿物保护机制在土壤碳稳定中具有重要作用。

图1:研究纳入因素影响土壤碳累计矿化量的路径及机制

本研究为高寒草地碳管理提供了重要的科学依据和实践启示:在制定管理策略时,需要系统考虑不同管理方式的适用性、土壤剖面的垂直分异特征以及放牧制度的时空配置优化。本研究结果表明,增加放牧率和轮牧频率可能有助于缓解青藏高原草地土壤碳释放,然而,这种管理方式的实际减排效果及其长期生态效应,仍需通过大尺度、长周期的野外定位观测和系统研究加以验证。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2025EF006047