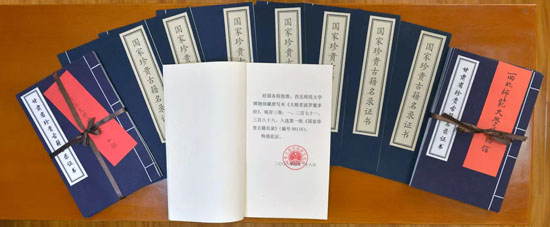

相约九月 | 你见过西师“秘藏”的敦煌经卷吗?

2016年9月2日—10月10日,“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”走进西北师范大学,届时,西北师范大学将同时展出学校馆藏的24件敦煌经卷。西北师范大学这所具有厚重历史文化底蕴的百年老校,是国内开展敦煌学术研究较早高校之一,敦煌经卷的收藏量也居全国高校前列。

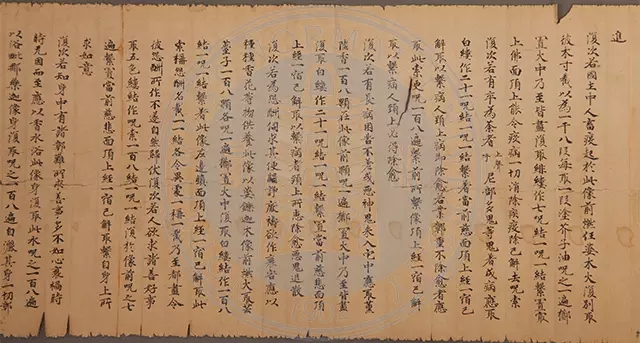

西北师范大学博物馆收藏有24件敦煌经卷,其中22件为学校历史系于上世纪50年代初在兰州市购得,另外2件为1984年6月西北师范大学敦煌学研究所从民间购得。所有24件敦煌经卷经甘肃省文物鉴定委员会及敦煌研究院敦煌文献研究所有关专家鉴定,确系出自敦煌莫高窟藏经洞之物,其中19件已被收入《甘肃藏敦煌文献》供学者研究。《大般若波罗密多经》、《大乘密严经》、《大乘无量寿宗要经》、《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第一》等8部汉、藏文敦煌经卷于2007—2008年相继入选第一批、第二批《国家珍贵古籍名录》。

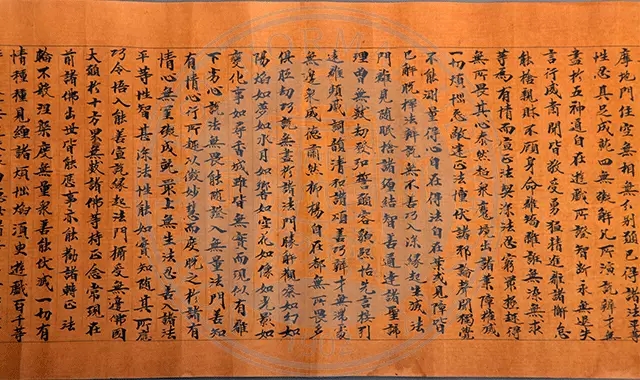

《大般若波罗密多经》

又名《大般若经》,印度大乘佛教经典,唐玄奘译。此经是般若类经典的汇编,共分四处十六会。主旨谓般若乃诸佛之母,三世诸佛皆由般若而生。世俗认识及其面对的一切对象,均属因缘和合,假而不实。为了否定这种世俗认识,把握佛教真理,必须树立般若正觉,以达最后的解脱。传统认为此经是镇国的大宝,人天之妙典,持诵供养可得诸神之佑护,敦煌地区盛行此经。

——《大般若波罗密多经卷》第一

卷轴装,有乌丝栏,基本完好,纸色深黄。高25.4cm,全长847.8cm。用纸十七张,每张28行,每行17字。卷首背面有“禅密要法卷上”六字贴竿。

正面第一行写经名卷数。第二行写“大唐三藏圣教序 太宗文皇帝制”。第三行起写圣教序本文,之后为经文。卷尾书:“大般若波罗密多经卷第一”。

——《大般若波罗密多经卷》第二百七十一

卷轴装,乌丝栏,基本完好,纸色浅白,木轴缺失。高27cm,全长746.5cm。用纸十六张又少半,每张28行,每行17字。

—— 《大般若波罗密多经卷》第三百八十八

卷轴装,乌丝栏,基本完好,纸色米黄。高25.8cm,全长887.0cm,轴长25.9cm。共用十八张纸,每张纸25.8×49.0cm。每张28行,每行16、17、18字不等。卷尾写经名卷数。卷尾下部题记:“勘了”。

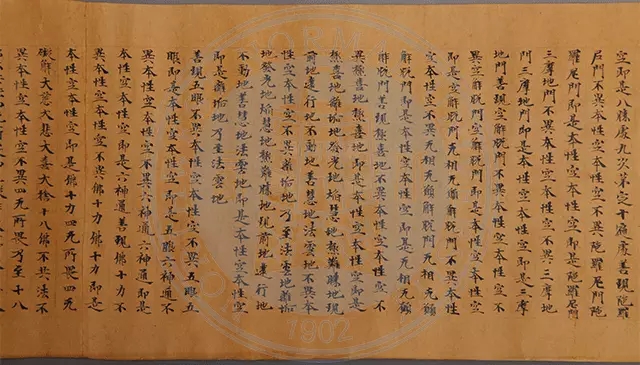

《大乘密严经》

又名《密严经》,印度大乘佛教经典,全经分八品,中国佛教法相宗所依据的六经之一。唐地婆诃罗(日照)译。经文通过佛在密严国(大日如来的净土)答金刚藏菩萨问,宣扬如来体性不由根境和合而生;也不因蕴界处离散而坏。不生不灭,清净无垢。只有以三摩地力方能观见,而非常人所能得见。经中把由这种念佛观行所得到的境界称作如来藏,即阿赖耶识,亦即密严。提出必须通达五法、三性、八识、三无我等法相,通达诸法唯识的佛理,方可生于密严,得无量寿。此经一方面从不生不灭的角度立如来藏;一方面从唯识无境的角度立阿赖耶识;一方面又为初地以上菩萨修行需要立密严国。同时认为这三者只不过是一个事物的三个名称,故又以如来藏而统率之。

—— 《大乘密严经密严会品》第一卷上

卷轴装,乌丝栏,纸色米黄,基本完好。高26.25cm,全长845.5cm。卷首背面写“佛本行集经卷第五十三”。正面第一行写“大唐后三藏圣教序”。自第二行至第二十九行写圣教序本文。第三十行写:“大乘密严经密严会品第一卷上 中天竺国三藏法师地婆诃罗 唐言 日照 奉诏译”。第三十一行起写经文。经文抄录的是《大乘密严经》首品,也称序品。品中首先介绍了密严佛国的殊胜和佛与诸菩萨问答的场景,其中,以金刚藏菩萨向佛请问佛觉的第一义境的问答作为全品的核心议题,佛在解答中表述出了十分重要的“如来常性”的思想,由此而修习,终入密严佛国境界。

——《大乘密严经自识境界品》第七十卷下

卷轴装,乌丝栏,纸色米黄,基本完好,缺木轴。高26cm,全长890.5cm。用纸十八张,每张28行,每行17字。本品主要是针对诸外道所持的“我见”,以唯识之理来破除。开头提到“一切外道于阿赖耶所生,我见亦复如是。以彼恶兽,变种种形”,通过恶兽比喻我见虽种种,但本质为恶。进而分析我执之念从何而来,说“不住于余,但住自识。计我之人,言我与意,根境和合。意等和合而有识生,本无有我”。在此明确讲出,一切言我皆是意根境和合,是识所生,而根本上没有我的存在。这里的”识”当指万物之本的阿赖耶识。因此,号召“诸观行人,咸于此识,净除我见……速入密严佛土”,显示出了唯识说的修行功用。

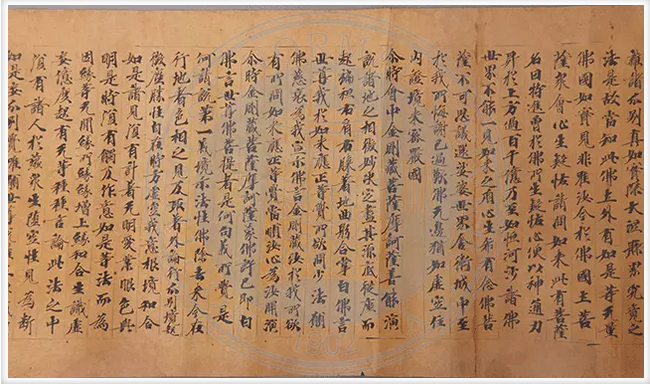

——《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》第四

卷轴装,乌丝栏,纸色浅黄,缺木轴及左右边栏。高28.6cm,全长189.6cm。用纸四张,每张28行,每行17字,似缺卷尾部分。又名《大佛顶经》、《大佛顶首楞严经》、《大佛顶万行首楞严经》、《首楞严经》、《楞严经》、《中印度那烂陀大道场经》,唐般刺蜜帝译。经文谓阿难因摩登伽女的咒力而堕入魔道,又因佛陀之神力而得救拔,后因专注禅定而获如来真实知见,解脱生死轮回。主旨是依摄心而证得菩提心,体认真净之妙心。注重禅定。主张由此体认真净妙心。这本是禅家的观点,但又加入密教的因素,故在密教部中被称为:“杂密”,传入中国后,颇受禅宗的重视。历代大藏经均收,敦煌本保留了译本较古老的形态。

—— 《瑜伽师地论卷》第三十八

卷轴装,乌丝栏,纸色浅白,缺木轴。高26.6cm,全长576.6cm。每张纸29行,每行16、17字不等,句间有朱点。该经又名《十七地论》。印度大乘佛教瑜伽行派著名经典。相传系弥勒口述,无著笔录。学术界一般认为是无著本人所著,唐玄奘译。全论分五部分:本地分,摄抉择分,摄择分,摄异门分,摄事分。其中最重要的是本地分。本地分的中心是《菩萨地》,主要内容是以“持”、“相”、“分”等十法总结大乘的“道”与“果”。认为最高的佛教真理只有在排遣了一切感情的干扰与理性的障蔽后才能获得。吐蕃统治时期及归义军初期,此论在敦煌颇为流行,历代大藏经均收,敦煌本可供校勘。

—— 《十一面神咒心经》

薄白纸,无卷首,无木轴,经名见卷尾。高27.7cm,全长119.1cm。印度大乘佛教密教经典,唐玄奘译,一卷。经文主要宣说十一面观音菩萨心咒的威力、持诵法及持诵、书写、流布的功德。经中除根本咒外,还包括水咒、衣咒、灯咒、话香曼咒、献佛供咒、薪咒、结果咒、自宫咒、造像咒等,最后讲述八成就法。历代大藏经均有收录,敦煌本保留了译本较早的形态,可供校勘。

(编辑:朱圆圆)